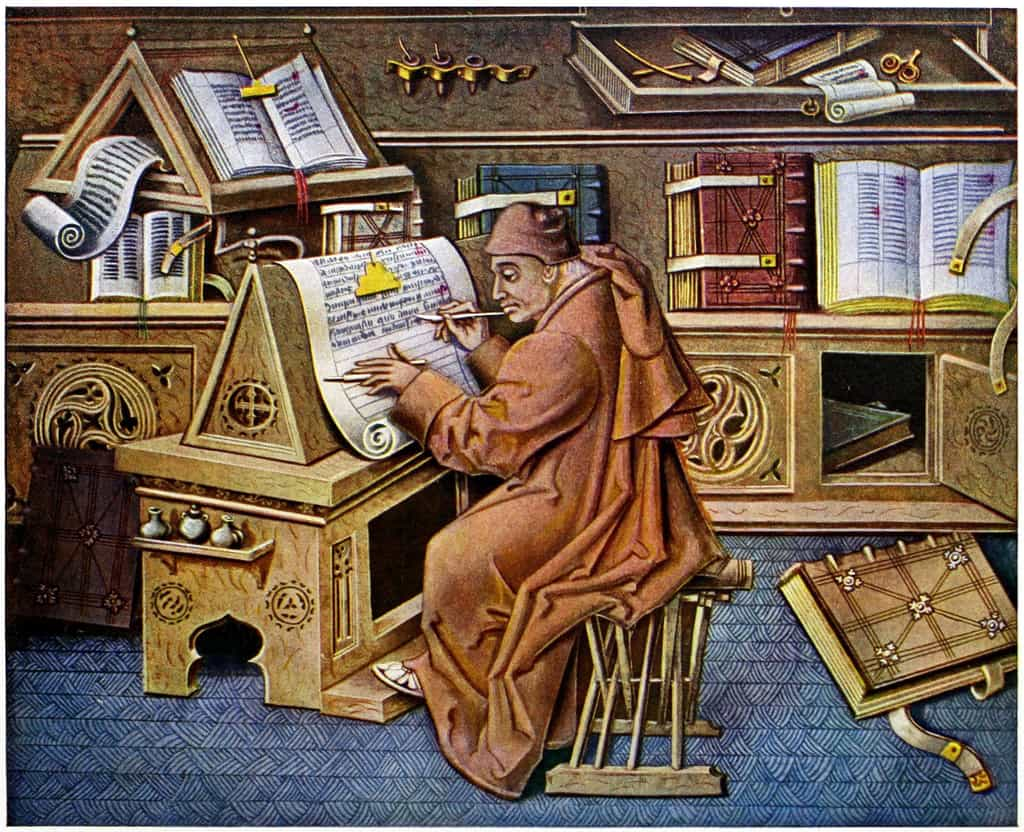

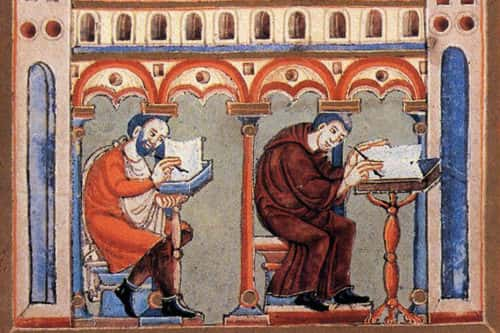

Au Moyen Âge, les scriptoria monastiques sont des ateliers spécialisés dans la copie de manuscrits Ils jouent un rôle essentiel dans la transmission du savoir. Véritables centres intellectuels, ils conservent les textes antiques et produisent des œuvres originales.

au sommaire

Au Moyen Âge, bien avant l'avènement de l'imprimerie, les scriptoria monastiques jouent un rôle central dans la préservation et la diffusion du savoir. Ces ateliers, situés au sein des monastères, sont dédiés à la copie manuscrite de textes religieux, philosophiques et scientifiques, ils assurent ainsi la transmission des connaissances à travers les siècles.

Que signifie scriptorium ?

Le radical script- provient du participe passé scriptus de scribĕre (« tracé, écrit »), auquel s'adosse le suffixe -orium, signalant un « lieu » ou un « objet » : ainsi naît scriptorium au sens originel de « support ou stylet pour écrire sur la cire » dans le bas latin. Dès le Haut Moyen Âge, on retrouve dans certains glossaires et inventaires monastiques des mentions de scriptoria pour désigner des consoles ou coffrets à stylets, parfois même des armoires renfermant des parchemins. Puis le terme s'étend progressivement aux petites pièces de copie isolées dans les cloîtres ou les cellules monastiques, parfois réduites à un carrel ou une alcôve, sans pour autant désigner systématiquement un grand atelier collectif. Ces mentions témoignent donc de réalités très diverses : les scriptoria sont au tout aussi bien un simple « coin d'écriture » dans un couloir clos qu'une vaste salle de travail partagée par plusieurs scribes. Lors de la réforme carolingienne, la fonction de copie et de correction des textes devient progressivement un devoir liturgique et intellectuel ; le scriptorium se fixe alors en un espace dévolu à la production collective de manuscrits, sous la houlette de l'armarius.

Où trouve-t-on les scriptorium dans le monastère ?

Si le monastère possède un atelier dédié, le scriptorium se trouve presque toujours à proximité immédiate de la bibliothèque ou du cloître, afin de faciliter l'accès aux exemplaires et de bénéficier d'un espace calme et isolé au sein de l'enclos monastique. Les grandes fenêtresfenêtres, souvent orientées vers le nord ou l'est pour éviter les éblouissements, fournissent la lumière naturelle essentielle à la copie et à l'enluminure, tandis que les mursmurs épais contribuent à maintenir une température stable et protectrice pour le parchemin

Les tables de travail sont longues et étroites, surélevées de quelques centimètres pour ménager le dosdos des scribes et parfois inclinées à 15° pour faciliter le geste d'écriture.

Les bancs, dépourvus de dossier, obligent les copistes à conserver une posture redressée, tandis que des pupitres individuels ou des carrels pouvaient être aménagés pour les travaux les plus minutieux, notamment l'enluminure.

Quel est le processus de production d’un manuscrit ?

Le parchemin, support privilégié de l'écriture médiévale, est fabriqué à partir de peaux animales, principalement de veau, de mouton ou de chèvre. Le processus de transformation comprend plusieurs étapes : trempage dans une solution de chauxchaux pour faciliter l'épilation, écharnage pour éliminer les résidus de chair, étirement sur un cadre en boisbois pour le séchage, puis ponçage et blanchiment à la pierre ponceponce et à la craiecraie pour obtenir une surface lisse et adaptée à l'écriture . La qualité du parchemin varie selon l'animal et son âge, les peaux de jeunes veaux donnant un vélin particulièrement fin et prisé pour les manuscrits de luxe .

Avant la copie, les feuilles de parchemin sont pliées pour former des cahiers, généralement des quaternions (quatre bifolios, soit huit feuillets). Les copistes réalisent ensuite la réglure : ils piquent les marges avec un poinçonpoinçon pour marquer les lignes de texte et les colonnes, puis tracent les lignes à l'aide d'une mine de plomb ou d'un stylet . Cette étape assure une disposition harmonieuse du texte et facilite l'insertion ultérieure des enluminures et des lettrines. Le copiste, souvent un moine formé à la calligraphie, copie le texte à l'encre noire, généralement fabriquée à partir de galles de chêne, de sulfate de fer et de gomme arabique. La plume, taillée dans une plume d'oieoie, permettait une écriture précise et régulière. Le travail de copie est méticuleux : une erreur peut nécessiter de gratter le parchemin pour corriger le texte, opération délicate qui risquait d'endommager le support.

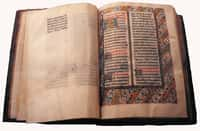

Une fois le texte copié, l'enlumineur intervient pour embellir le manuscrit. Il réalise des lettrines ornées, des bordures décoratives et des miniatures illustrant le texte. La technique de l'enluminure comprend plusieurs étapes : esquisse au graphitegraphite, applicationapplication de la feuille d'or sur une assiette adhésive, pose des pigmentspigments mélangés à des liantsliants naturels, puis rehauts et contours à l'encre pour finaliser l'illustration. Les pigments utilisés sont d'origine minérale, végétale ou animale.

Après la copie et l'enluminure, les cahiers sont assemblés dans l'ordre prévu, grâce aux signatures (lettres ou chiffres inscrits en bas de page) pour assurer la bonne séquence. Le relieur coud ensuite les cahiers sur des nerfsnerfs en cuir ou en chanvre, fixés à des ais en bois qui forment les plats de la couverture. La reliure est recouverte de cuir, souvent ornée de motifs estampés à froid, et peut être agrémentée de fermoirs métalliques pour protéger le manuscrit. Cette étape finale assure la solidité et la conservation de l'ouvrage. Ce processus de production, long et coûteux, fait du manuscrit médiéval un objet précieux, fruit d'un travail collectif et hautement spécialisé au sein du scriptorium.

La fonction du scriptorium

Cependant, le scriptorium médiéval ne se limite pas à un simple atelier de copie manuscrite ; il constitue un véritable centre intellectuel et culturel au sein des monastères, et joue un rôle crucial dans la préservation, la transmission et la diffusion du savoir religieux et profane. Au cœur de la mission du scriptorium réside la conservation des textes classiques et religieux. Les moines copistes s'attellent à reproduire les Écritures, les œuvres des Pères de l'Église, ainsi que des traités de philosophie, de médecine, de droit et de sciences hérités de l'Antiquité. Cette activité assure la survie de nombreux textes qui, sans cela, auraient pu disparaître. Par exemple, le scriptorium de l'abbaye de Corbie fut l'un des plus importants du haut Moyen Âge, il a produit des manuscrits variés et a contribué à l'élaboration de plusieurs types d'écriture, dont la minuscule caroline, qui deveint l'écriture officielle du royaume franc en 789 .

Les scriptoria répondent également à des commandes extérieures, et fournissent des copies à d'autres monastères, à des églises ou à des princes. Cette activité fait des scriptoria de véritables centres de production et de diffusion des écrits.

Au-delà des textes religieux et littéraires, les scriptoria jouent un rôle crucial dans la documentation administrative des monastères. Ils produisent un ensemble documentaire dont les cartulaires, les obituaires et les registres indispensables à la gestion des biens et à la mémoire institutionnelle. Ces archives permettent aux monastères de conserver une trace de leurs droits, de leurs possessions et de leurs privilèges